всё о санах священников, саны русской православной церкви и их облачения

По примеру ветхозаветной церкви, где были первосвященник, священники и левиты, святые Апостолы установили и в новозаветной христианской Церкви три степени священства: епископов, пресвитеров (т. е. священников) и диаконов.Все они называются священнослужителями, потому что через таинство священства они получают благодать Святого Духа для священного служения Церкви Христовой; совершать богослужения, учить людей христианской вере и доброй жизни (благочестию) и управлять церковными делами.

Епископы составляют высший чин в Церкви. Они получают высшую степень благодати. Епископы называются еще архиереями , т. е. начальниками иереев (священников). Епископы могут совершать все Таинства и все церковные службы. Это значит, что епископам принадлежит право не только совершать обычное Богослужение, но и посвящать (рукополагать) в священнослужители, а равно освящать миро и антиминсы, что не дано священникам.

По степени священства все епископы между собою равны, но старейшие и наиболее заслуженные из епископов называются архиепископами, столичные же епископы называются митрополитами , так как столица называется по-гречески митрополией. Епископы древних столиц, как то: Иерусалима, Константинополя (Царьграда), Рима, Александрии, Антиохии, а с XVI века и русской столицы Москвы, называются патриархами. В период с 1721 года по 1917 год, Русская Православная Церковь управлялась Святейшим синодом. В 1917 году собравшимся в Москве Священным Собором был избран снова для управления Русской Православной Церковью "Святейший патриарх Московский и всея России".

Митрополиты

В помощь епископу иногда дается другой епископ, который, в таком случае, называется викарием , т. е. наместником. Экзарх — титул главы отдельного церковного округа. В настоящее время существует только один экзарх — митрополит Минский и Заславльский, управляющий Белорусским экзархатом.

Священники, а по-гречески иереи или пресвитеры , составляют второй священный чин после епископа. Священники могут совершать, с благословения епископа, все таинства и церковные службы, кроме тех, которые положено совершать только епископу, т. е. кроме таинства священства и освящения мира и антиминсов.

Христианская община, подчиненная ведению священника, называется егоприходом.

Более достойным и заслуженным священникам дается звание протоиерея

, т. е. главного иерея, или первенствующего священника, а главному между ними - званиепротопресвитера.

Если священник является в то же время монахом (черное священство), то он называется иеромонахом

, т. е. священномонахом.

В монастырях существует до шести степеней подготовки к ангельскому образу:

Трудник / трудница

— проживает и работает в монастыре, но ещё не выбрал монашеский путь.

Послушник / послушница

— прошедший в монастыре послушания трудник, получивший благословение носить подрясник и скуфейку (для женщин апостольник). При этом у послушника остаётся мирское имя. Семинарист или приходской пономарь принимается в монастырь в чин послушника.

Рясофорный послушник / рясофорная послушница

— послушник, которому благословлено носить некоторые иноческие одежды (например рясу, камилавку (иногда клобук) и чётки). Рясофорный или иноческий постриг (инок / инокиня) — символическое (как при крещении) пострижение волос и наречение нового имени в честь нового небесного покровителя, благословляется носить рясу, камилавку (иногда клобук) и чётки.

Мантийный или монашеский постриг или малый ангельский образ или малая схима (монах / монахиня

) — даются обеты послушания и отречения от мира, постригаются символически волосы, изменяется имя небесного покровителя и благословляются монашеские одежды: власяница, подрясник, тапочки, параманный крест, четки, пояс (иногда кожаный ремень), ряса, клобук, мантия, апостольник.

Схима или великая схима или великий ангельский образ (схимник, схимонах / схимница, схимонахиня

) — даются повторно те же обеты, постригаются символически волосы, изменяется имя небесного покровителя и добавляются одежды:аналав и куколь вместо клобука.

Монах

Схимонах

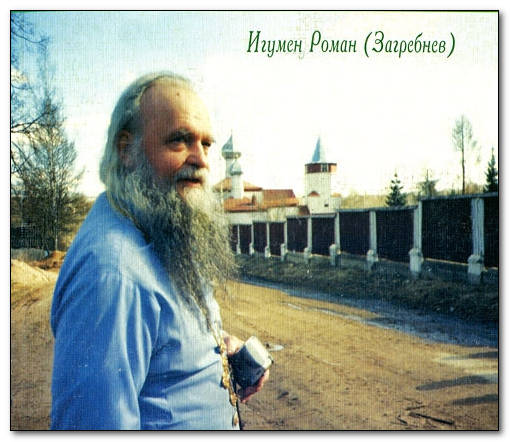

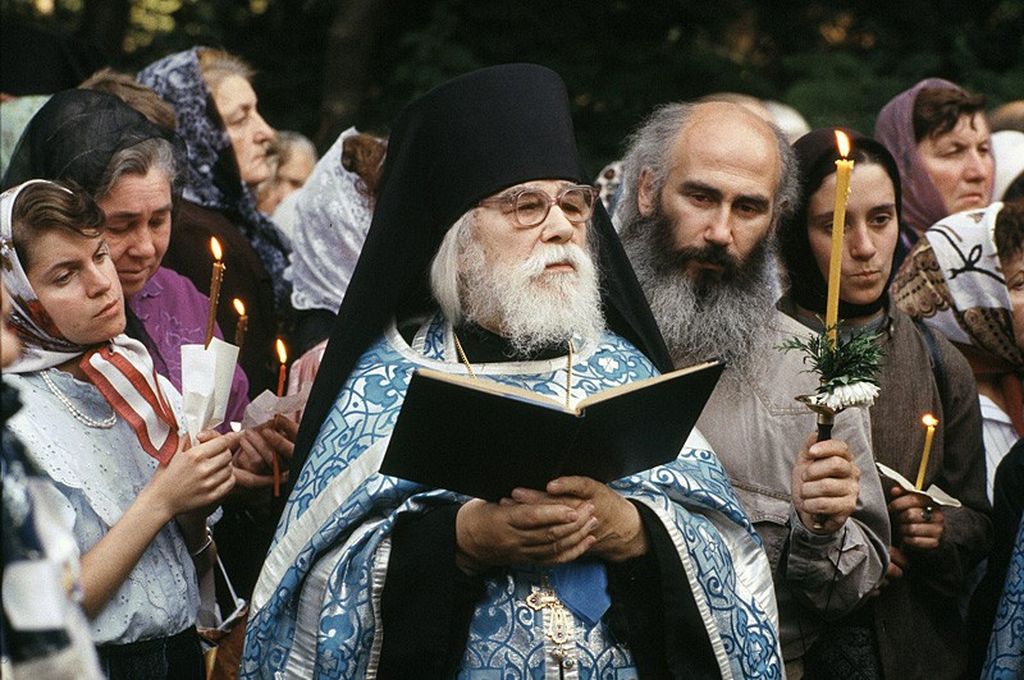

Иеромонахам, по назначению их настоятелями монастырей, а иногда и независимо от этого, как почетное отличие, дается звание игумена или более высокое звание архимандрита . Особенно достойные из архимандритов избираются в епископы .

Игумен Роман (Загребнев)

Архимандрит Иоанн (Крастьянкин)

Диаконы (Дьяконы) составляют третий, низший, священный чин. "Диакон" слово греческое и означает: служитель. Диаконы служат епископу или священнику при Богослужении и совершении таинств, но сами совершать их не могут.Участие диакона в Богослужении не обязательно, а потому во многих церквах служба происходит без диакона.

Некоторые диаконы удостаиваются звания протодиакона

, т. е. перводиакона.

Монах, получивший сан диакона, называется иеродиаконом

, а старший иеродиакон - архидиаконом

.

Кроме трех священных чинов, в Церкви существуют еще низшие служебные должности: иподиаконы, псаломщики (дьячки) и пономари. Они, принадлежа к числуцерковнослужителей, поставляются на свою должность не через таинство Священства, а только по архиерейскому на то благословенно.

Псаломщики

имеют своей обязанностью читать и петь, как при Богослужении в храме на клиросе, так и при совершении священником духовных треб в домах прихожан.

Псаломщик

Пономари имеют своею обязанностью созывать верующих к Богослужению колокольным звоном, возжигать свечи в храме, подавать кадило, помогать псаломщикам в чтении и пении и так далее.

Пономарь

Иподиаконы участвуют только при архиерейском служении. Они облачают архиерея в священный одежды, держат светильники (трикирий и дикирий) и подают их архиерею для благословения ими молящихся.

Иподиаконы

Священнослужители, для совершения Богослужений, должны облачаться в особые священные одежды. Священные одежды изготовляются из парчи или другой какой-либо пригодной для этого материи и украшаются крестами. Одежды диакона составляют: стихарь, орарь и поручи.

Стихарь есть длинная одежда без разреза спереди и сзади, с отверстием для головы и с широкими рукавами. Стихарь полагается и для иподиаконов. Право ношения стихаря может быть дано и псаломщикам и прислуживающим в храме мирянам. Стихарь знаменует чистоту души, которую должны иметь лица священного сана.

Орарь

есть длинная широкая лента из той же материи, как и стихарь. Она носится диаконом на левом плече, сверх стихаря. Орарь знаменует благодать Божию, которую диакон получил в таинстве Священства.

Поручами именуются узкие нарукавники, стягивающиеся шнурками. Поручи напоминают священнослужителям, что они совершая таинства или участвуя в совершении таинств веры Христовой, выполняют это не собственными силами, а силою и благодатью Божией. Поручи напоминают также узы (веревки) на руках Спасителя во время Его страданий.

Облачение священника составляют: подризник, епитрахиль, пояс, поручи и фелонь (или риза).

Подризник есть стихарь в несколько измененном виде. Отличается он от стихаря тем, что делается из тонкой белой материи, и рукава у него узкие со шнурками на концах, которыми они затягиваются на руках. Белый цвет подризника напоминает священнику, что он должен всегда иметь чистую душу и проводить беспорочную жизнь. Кроме того, подризник напоминает собою еще и тот хитон (нижнюю одежду), в которой ходил на земле Сам Господь наш Иисус Христос и в котором Он совершил дело нашего спасения.

Епитрахиль есть тот же орарь, но только сложенный вдвое так, что, огибая шею, он спускается спереди вниз двумя концами, которые для удобства сшиты или чем-нибудь соединены между собою. Епитрахиль знаменует особенную, двойную сравнительно с диаконом, благодать, подаваемую священнику для совершения таинств. Без епитрахили священник не может совершать ни одной службы, как и диакон - без ораря.

Пояс надевается поверх епитрахили и подризника и знаменует готовность служить Господу. Пояс знаменует также Божественную силу, которая укрепляет священнослужителей в прохождении их служения. Пояс напоминает и то полотенце, которым препоясался Спаситель при омовении ног ученикам Своим на Тайной

Риза, или фелонь, надевается священником сверх других одежд. Одежда эта длинная, широкая, без рукавов, с отверстием для головы сверху и с большой вырезкой спереди для свободного действия рук. Своим видом риза напоминает ту багряницу, в которую был облечен страждущий Спаситель. Ленты, нашитые на ризе, напоминают потоки крови, которые текли по Его одеждам. Вместе с тем, риза напоминает священникам и об одежде правды, в которую они должны быть облечены, как служители Христовы.

Поверх ризы, на груди у священника находится наперсный крест.

За усердную, продолжительную службу священникам даются в награду набедренник, то есть четырехугольный плат, привешиваемый на ленте через плечо ва два угла на правом бедре, означающий меч духовный, а равно и головные украшения - скуфья и камилавка

.

Камилавка.

Епископ (архиерей) облачается во все одежды священника: подризник, епитрахиль, пояс, поручи, только риза у него заменяется саккосом, а набедренник палицею. Кроме того, епископ надевает омофор и митру.

Саккос - верхняя одежда епископа, похожая на укороченный снизу и в рукавах диаконский стихарь, так что из-под саккоса у епископа видны и подризник и епитрахиль. Саккос, как и риза у священника, знаменует собою багряницу Спасителя.

Палица, это - четырехугольный плат, привешиваемый за один угол, сверх саккоса на правом бедре. В награду за отлично-усердную службу право носить палицу иногда получают от правящего архиерея и заслуженные протоиереи, носящие ее также с правой стороны, а набедренник в таком случае помещается на левой. У архимандритов же как и у архиереев палица служит необходимой принадлежностью их облачения. Палица, как и набедренник, означает духовный меч, т. е. слово Божие, которым должны быть вооружены духовные лица для борьбы с неверием и нечестием.

На плечах, сверх саккоса епископы носят омофор. Омофор есть длинный широкий лентообразный плат, украшенный крестами. Он возлагается на плечи епископа так, что, охватывая кругом шею, одним концом спускается спереди, а другим сзади. Омофор - слово греческое и означает наплечник. Омофор исключительно принадлежит епископам. Без омофора епископ, как священник без епитрахили, не может совершать никакой службы. Омофор напоминает епископу, что он должен заботиться о спасении заблуждающихся подобно евангельскому доброму пастырю, который, отыскав пропавшую овцу, несет ее домой на своих плечах.

На груди, поверх саккоса, кроме креста, у епископа имеется еще и панагия, что значит "Всесвятая". Это - небольшой круглый образ Спасителя или Божией Матери, украшенный цветными камнями.

На голову епископу возлагается митра, украшенная небольшими образками и цветными камнями. Митра знаменует собою терновый венец, который был возложен на голову страждущего Спасителя. Митру имеют также и архимандриты. В исключительных случаях правящий архиерей дает право наиболее заслуженным протоиереям при Богослужениях надевать митру вместо камилавки.

При Богослужении епископы употребляют жезл или посох, как знак высшей пастырской власти. Посох дается также архимандритам и игуменам, как начальникам монастырей. Во время Богослужения под ноги епископу подкладываются орлецы. Это - небольшие круглые коврики с изображением орла, летящего над городом. Орлецы означают, что епископ должен, подобно орлу, возноситься от земного к небесному.

Домашнюю одежду епископа, священника и диакона составляют подрясник (полукафтанье) и ряса. Поверх рясы, на груди епископ носит крест и панагию, а священник - крест

Повседневная одежда священнослужителей Православной Церкви, рясы и подрясники, как правило, изготавливаются из ткани черного цвета , который выражает смирение и непритязательность христианина, пренебрежение внешней красотой, внимание к внутреннему миру.

Во время богослужений поверх повседневной одежды надеваются церковные облачения, которые бывают различных цветов.

Облачения белого цвета используются при совершении богослужений в праздники, посвященные Господу Иисусу Христу (за исключением Вербного Воскресения и Троицы), ангелам, апостолам и пророкам. Белый цвет этих облачений символизирует святость, пронизанность нетварными Божественными Энергиями, принадлежность горнему миру. При этом белый цвет является воспоминанием о Фаворском свете, ослепительном свете Божественной славы. В белых облачениях совершается литургия Великой Субботы и Пасхальная утреня. В этом случае белый цвет символизирует славу Воскресшего Спасителя. В белых облачениях принято совершать погребение и все заупокойные службы. В данном случае этим цветом выражается надежда на упокоение усопшего в Царстве Небесном.

Облачения красного цвета используются во время литургии Светлого Христова Воскресения и на всех богослужениях сорокадневного пасхального периода.Красный цвет в данном случае - символ всепобеждающей Божественной Любви. Кроме того, красные облачения используются в праздники, посвященные памяти мучеников и в праздник Усекновения главы Иоанна Крестителя. В этом случае красный цвет облачений - это воспоминание о крови, пролитой мучениками за христианскую веру.

Облачения голубого цвета

, символизирующего девственность, применяются исключительно на богослужения Богородичных праздников. Голубой цвет - это цвет Неба, с которого сходит на нас Дух Святой. Поэтому голубой цвет - это символ Духа Святого. Это символ чистоты.

Вот почему голубой (синий) цвет используется в церковном богослужении в дни праздников, связанных с именем Божией Матери.

Пресвятую Богородицу Святая Церковь называет сосудом Духа Святого. Дух Святой сошёл на неё и Она стала Матерью Спасителя. Пресвятая Богородица с детства отличалась особой чистотой души. Поэтому Богородичным цветом и стал голубой (синий) цвет.Мы видим священнослужителей в голубых (синих) облачениях в праздники:

Рождества Божией Матери

В день Её Введения во храм

В день Сретения Господня

В день Её Успения

В дни прославления икон Божией Матери

Облачения золотого (желтого) цвета

используются на службах, посвященных памяти святителей. Золотой цвет - символ Церкви, Торжества Православия, которое утверждалось трудами святых епископов. В этих же облачениях совершаются воскресные службы. Иногда в золотых облачениях совершаются богослужения в дни памяти апостолов, создававших первые церковные общины проповедью Евангелия. Не случайно поэтому жёлтый цвет богослужебных облачений является наиболее часто используемым. Именно в жёлтые одеяния облачаются священники в воскресные дни (когда прославляется Христос, его победа над силами ада).

Кроме того, облачения желтого цвета полагаются и в дни памяти апостолов, пророков, святителей - то есть тех святых, которые своим служением в Церкви напоминали Христа Спасителя: просвещали людей, призывали к покаянию, раскрывали Божественные истины, совершали таинства, будучи священниками.

Облачения зеленого цвета

используются на богослужениях Вербного Воскресения и Троицы. В первом случае зеленый цвет связан с воспоминанием о пальмовых ветвях, символе царственного достоинства, которыми жителями Иерусалима встречали Иисуса Христа. Во втором случае зеленый цвет - символ обновления земли, очищенный благодатью ипостасно явившегося и всегда пребывающего в Церкви Святого Духа. По этой же причине зеленые облачения надеваются на богослужениях, посвященных памяти преподобных, святых подвижников-монахов, которые были боле, чем другие люди, преображены благодатью Святого Духа. Облачения зелёного цвета используются в дни памяти преподобных - то есть святых, ведущих подвижнический, монашеский образ жизни, уделивших особое внимание подвигам духовным. Среди них - и преподобный Сергий Радонежский, основатель Свято-Троице-Сергиевой Лавры, и преподобная Мария Египетская, проведшая много лет в пустыне, и преподобный Серафим Саровский и многие-многие другие.

Связано это с тем, что подвижническая жизнь, которую вели эти святые, изменила их человеческую природу - она стала иной, она обновилась - её освятила Божественная благодать. В своей жизни они соединились со Христом (Которого символизирует жёлтый цвет) и со Святым Духом (Которого символизирует второй цвет - голубой).

Облачения фиолетового или багряного (темно бордового)

цвета надеваются на праздники, посвященные Честному и Животворящему Кресту. Они же используются на воскресных службах Великого поста. Этот цвет является символом крестных страданий Спасителя и связан с воспоминаниями о багрянице, в которую облачили Христа, смеявшиеся над ним римские воины (Мф.27, 28). В дни воспоминания крестных страданий Спасителя и Его крестной смерти (воскресные дни Великого поста, Страстная седмица - последняя неделя перед Пасхой, в дни поклонения Кресту Христову (День Воздвижения Креста Господня и др.)

Оттенки красного цвета в фиолетовом напоминают нам о крестных страданиях Христа.Оттенок же синего цвета (цвета Духа Святого) означает, что Христос есть Бог, Он неразрывно связан с Духом Святым, с Духом Божиим, Он - одна из ипостасей Пресвятой Троицы. Фиолетовый цвет в ряду цветов радуги седьмой. Это соответствует седьмому дню сотворения мира. Господь творил мир шесть дней, седьмой же день стал днём покоя. После крестных страданий закончился земной путь Спасителя, Христос победил смерть, победил силы ада и упокоился от дел земных.

… свт.

Мона́шество

(монах от греч. μοναχός — одиночный, единичный,

также живущий уединенно

восходит к μόνος – один, одинокий

) – образ жизни православных христиан, полностью посвятивших себя занятию , подвигам.

Монахов в России часто называют иноками, а монашество – иночеством

(от «иной»).

Древние подвижники веры покидали мир не из страха не спастись, а из-за непривлекательности мира. Они шли в пустыни не как в темную и сырую могилу, а как в цветущую и радостную страну духа. (V в.) так сформулировал общее правило для ухода из мира: «Мы добровольно отказываемся от сладостей этой жизни только тогда, когда вкусим сладости Божией в целостном ощущении полноты».

«Монашество по своему замыслу является подражанием образу жизни . Евангельский Христос открывается нам как идеал совершенного монаха: Он не женат, свободен от родственных привязанностей, не имеет крыши над головой, странствует, живет в добровольной нищете, постится, проводит ночи в молитве. Монашество – стремление в максимальной степени приблизиться к этому идеалу, устремленность к святости, к , отказ от всего, что удерживает на земле и препятствует вознестись на небо. Одиночество есть неполнота, ущербность, в браке оно преодолевается обретением другого. В монашестве этот другой – Сам Бог».

епископ

«Человек вступает в брак сразу, одним движением. Никакой «пробный брак» по существу не допустим и не возможен. Брак требует большой отваги, решимости – и готовности ко взаимной жертве. Путь к монашеству, в отличие от брака, состоит из ряда последовательных шагов, которые длятся иной раз по многу лет: за это время человек вполне успевает узнать и почувствовать монашескую жизнь».

иеромонах Макарий (Маркиш)

«Монах есть тот, кто, будучи облечен в вещественное и бренное тело, подражает жизни и состоянию бесплотных. Монах есть тот, кто держится одних только Божиих словес и заповедей во всяком времени и месте, и деле. Монах есть всегдашнее понуждение естества и неослабное хранение чувств. Монах есть тот, у кого тело очищенное, чистые уста и ум просвещенный. Монах есть тот, кто скорбя и болезнуя душею, всегда памятует и размышляет о смерти, и во сне и во бдении. Отречение от мира есть произвольная ненависть к веществу, похваляемому мирскими, и отвержение естества, для получения тех благ, которые превыше естества».

преподобный

Из Устава Свято-Троицкого мужского монастыря:

ОСНОВАНИЯ МОНАШЕСТВА

1. Устроение монашеской жизни основывается на учении Священного Писания и св. Отцов Церкви, а также на врожденном стремлении человеческого духа путем самоотвержения достигать высшего нравственного совершенства.

2. Целью монашества является теснейшее единение с Богом, стяжание благодати Божией, достижение высшего духовного совершенства.

3. Цель монашества достигается путем добровольного неуклонного выполнения христианских заповедей и основных монашеских обетов, среди которых важнейшее место занимают: нестяжание, целомудрие и послушание.

4. Нестяжание состоит в совершенном отречении от мира, то есть, в оставлении собственного имущества, занятий мирскими делами, оставлении мирских почестей и званий. Пища, одежда и другие необходимые предметы должны служить лишь сохранению жизни и здоровья, а не удовольствию и похоти, а потому должны употребляться с большим ограничением. Дающий обет нестяжания утверждается на следующих словах Христовых: «…аще хощеши совершен быти, иди, продаждь имение твое, и даждь нищим, и имети имаши сокровище на небеси, и гряди вслед Мене…» ().

5. Целомудрие состоит в постоянной безбрачной жизни, т.е. в совершенном воздержании от всего, постоянном xранении души от нецеломудренных мыслей и пожеланий. Дающий обет целомудрия утверждается на следующих словах Священного Писания: «Могий вместить, да вместит» (). «Не оженивыйся печется о Господних, како угодити Господеви» ().

6. Послушание состоит в постоянном добровольном смиренном подчинении себя воле другого с решительным отвержением собственной воли и собственного разумения. Истинный послушник выполняет послушание именно так, как ему указано, ничего не опуская и не прибавляя. Дающий обет послушания утверждается на словах Священного Писания: «…аще кто хощет по Мне ити, да отвержется себе, и возьмет крест свой и по Мне грядет» (); «…аще кто хощет в вас вящший быть, да будет вам слуга» (); «Им же несть управления, падают аки листвие, спасение же есть во мнозе совете» ().

Во всех старых словарях и энциклопедиях инок и монах – синонимы. В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона: «Инок – то же, что монах, собственно “одинокий” (инокни), прямой перевод греческого monahos ». В Полном церковно-славянском словаре (протоиерея Григория Дьяченко): «Инок – монах, чернец. Название имеет от того, что иначе должен вести жизнь свою от мирского поведения. Иночествовать – монашескую жизнь вести». Словарь иностранных слов, вошедших в состав русскогоязыка (под ред. А.Н. Чудинова. СПб., 1902): «Монах (от monos – один). Инок, чернец, отрекшийся от света».

В Пандектах (XI в.) монаха Черной горы (близ Антиохии) Никона Черногорца дается такое определение: «Инок наречется, понеже един беседует к Богу день и нощь ». В этом же значении употребляется слово инок в русской литературе. Например, у Ф.М. Достоевского в романе «Братья Карамазовы» книга шестая называется «Русский инок». Речь идет об иеросхимонахе старце Зосиме.

Однако в практике современных русских православных монастырей возникло различие между словами инок и монах. Первый является насельником монастыря, не давшим еще обетов, но имеющим право носить часть монашеских одеяний. Монахом же называют того, кто пострижен в мантию и дал монашеские обеты (малая схима).

ОСНОВАНИЯ МОНАШЕСТВА

1. Устроение монашеской жизни основывается на учении Священного Писания и св. Отцов Церкви, а также на врожденном стремлении человеческого духа путем самоотвержения достигать высшего нравственного совершенства.

2. Целью монашества является теснейшее единение с Богом, стяжание благодати Божией, достижение высшего духовного совершенства.

3. Цель монашества достигается путем добровольного неуклонного выполнения христианских заповедей и основных монашеских обетов, среди которых важнейшее место занимают: нестяжание, целомудрие и послушание.

4. Нестяжание состоит в совершенном отречении от мира, то есть, в оставлении собственного имущества, занятий мирскими делами, оставлении мирских почестей и званий. Пища, одежда и другие необходимые предметы должны служить лишь сохранению жизни и здоровья, а не удовольствию и похоти, а потому должны употребляться с большим ограничением. Дающий обет нестяжания утверждается на следующих словах Христовых: «…аще хощеши совершен быти, иди, продаждь имение твое, и даждь нищим, и имети имаши сокровище на небеси, и гряди вслед Мене. ..» (Мф. 19:21).

5. Целомудрие состоит в постоянной безбрачной жизни, т.е. в совершенном воздержании от всего, постоянном xранении души от нецеломудренных мыслей и пожеланий. Дающий обет целомудрия утверждается на следующих словах Священного Писания: «Могий вместить, да вместит » (Мф. 19:12). «Не оженивыйся печется о Господних, како угодити Господеви » (1Кор. 7:32).

6. Послушание состоит в постоянном добровольном смиренном подчинении себя воле другого с решительным отвержением собственной воли и собственного разумения. Истинный послушник выполняет послушание именно так, как ему указано, ничего не опуская и не прибавляя. Дающий обет послушания утверждается на словах Священного Писания: «...аще кто хощет по Мне ити, да отвержется себе, и возьмет крест свой и по Мне грядет » (Мф. 16:24); «...аще кто хощет в вас вящший быть, да будет вам слуга » (Мф. 20:26); «Им же несть управления, падают аки листвие, спасение же есть во мнозе совете » (Притч. 11:14).

Сергей Шуляк — Вопросы священнику

В первые времена христианской Церкви все почти верующие вели чистую и святую жизнь, какую требует Евангелие. Но находились многие из верующих, которые искали высшего подвига. Одни добровольно отказывались от имущества и раздавали его бедным. Другие, по примеру Божией Матери, Св. Иоанна Предтечи, апостолов Павла, Иоанна и Иакова, принимали на себя обет девства, проводя время в непрестанной молитве, посте, воздержании и труде, хотя они не удалялись от мира и жили вместе со всеми. Такие люди назывались аскетами , т. е. подвижниками.

С третьего столетия, когда, вследствие быстрого распространения христианства, строгость жизни среди христиан стала ослабевать, подвижники стали удаляться жить в горы и пустыни, и там, вдали от мира и его соблазнов, вели строгую подвижническую жизнь. Такие удалявшиеся от мира подвижники назывались отшельниками и пустынниками .

Так положено было начало монашеству , или по-русски иночеству , т. е. иному, удаленному от соблазнов мира, образу жизни.

Иноческая жизнь или монашество есть удел только немногих избранных, имеющих "призвание ", т. е. непреодолимое внутреннее желание иноческой жизни, чтобы всецело посвятить себя на служение Богу. Как и сказал о том Сам Господь: "Кто может вместить, да вместит". (Мф. 19 , 12).

Св. Афанасий говорит: "Два суть чина и состояния в жизни: одно - обыкновенное и свойственное человеческой жизни, т. е. супружество ; другое - ангельское и апостольское, выше которого быть не может, т. е. девство или состояние иноческое ".

Преп. Нил Росанский говорит: "Монах есть ангел, а дело его есть милость, мир и жертва хваления".

Вступающие на путь иноческого жития должны иметь твердое решение: "отречься от мира", т. е. отказаться от всех земных интересов, развивать в себе силы духовной жизни , во всем исполняя волю своих духовных руководителей, отказаться от своего имущества и даже от старого имени. Инок берет на себя добровольное мученичество : самоотречение, жизнь вдали от мира среди труда и лишений.

Монашество само по себе не является целью, но

оно есть самое могущественное средство к достижению высшей духовной

жизни. Цель иночества есть приобретение нравственной духовной силы, для

спасения души. Иночество есть величайший подвиг духовного служения

миру; оно охраняет мир, молится за мир, духовно окормляет его и

предстательствует за него, т. е. совершает подвиг молитвенного

заступничества за мир.

Родиною монашества почитается Египет, а отцом и учредителем - преп. Антоний Великий . Преп. Антоний был основателем отшельнического иночества , которое состояло в том, что каждый инок жил отдельно друг от друга в хижине или в пещере, предаваясь посту, молитве и трудам на пользу свою и бедных (плели корзины, циновки и проч.). Но все они находились под руководством одного начальника или наставника - аввы (что значит "отец").

Но еще при жизни Антония Великого появился другой род иноческой жизни. Подвижники собирались в одну общину, трудились каждый по своей силе и способностям, на общую пользу и подчинялись одним правилам, одному порядку, так называемому уставу . Такие общины назывались киновиями или монастырями . Аввы монастырей стали называться игуменами и архимандритами . Основателем общежительного иночества считается преп. Пахомий Великий .

Из Египта иночество скоро распространилось в Азии, Палестине и Сирии, а потом перешло в Европу.

У нас на Руси иночество началось почти одновременно с принятием христианства. Основателями иночества на Руси были преп. Антоний и преп. Феодосий , жившие в Киево-Печерском монастыре.

Большие монастыри, с несколькими сотнями монахов, стали называться лаврами . Каждый монастырь имеет свой распорядок жизни, свои правила, т. е. свой монастырский устав. Все монахи должны обязательно выполнять различные работы, которые по монастырскому уставу называются послушаниями .

Монашество могут принимать не только мужчины, но и женщины с такими же точно правилами, как и у монахов. С древности существуют женские монастыри.

Желающие вступить в иноческую жизнь должны прежде испытать свои силы (пройти искус) и тогда уже дать невозвратные обеты.

Люди, проходящие предварительный испытания называются послушниками . Если они в течение долгого испытания оказываются способными стать монахами, то их облекают в неполное одеяние инока, с установленными молитвами, что называется рясофором , т. е. право ношения рясы и камилавки, чтобы в ожидании полного иночества, они еще больше утверждались на избранном пути. Послушник после этого называется рясофорным .

Самое иночество заключает в себе две степени, малый и великий образ (образ ангельского жития), которые по-гречески называются малая схима и великая схима.

При вступлении в самое иночество, над монахом совершается последование малой схимы , в которой монах дает обеты иночества и ему дается новое имя. Когда наступает момент пострижения, монах трижды дает игумену ножницы, в утверждение своего твердого решения. Когда игумен в третий раз принимает из рук постригаемого ножницы, то он, с благодарением Богу, постригает крестообразно волосы ему, во имя Пресвятой Троицы, посвящая его этим всецело на служение Богу.

На принявшего малую схиму надевают параманд (параманд - небольшой четырехугольный плат с изображением Креста Господня и орудий Его страданий), подрясник и пояс; затем постригаемый покрывается мантией - длинным плащом без рукавов. На голову надевается клобук , так называется камилавка с длинным покрывалом - наметкой . В руки даются четки - шнурок с нанизанными на него шариками для подсчета молитв и поклонов. Все эти одежды имеют символическое значение и напоминают монаху о его обетах.

В заключение обряда дается в руки новопостриженному крест и свеча , с которыми он стоит всю Литургию до самого Св. Причастия.

Монахи, принимающее великую схиму , дают еще более строгие обеты. Им еще раз меняют имя. В облачении также есть изменения: - вместо параманда надевают аналав (особый плат с крестами), на голову вместо клобука надевают куколь , покрывающий голову и плечи.

У нас, обычаем принято называть схимниками исключительно только тех иноков, которые пострижены в великую схиму.

Если монах поставляется в игумены , то ему дается жезл (посох). Жезл есть знак власти над подчиненными, знак законного управления братией (монахами). Когда игумен возводится в архимандриты на него надевают мантию со скрижалями . Скрижалями называются четырехугольники из материи красного или зеленого цвета, нашитые на мантию спереди, два наверху и два внизу. Они означают, что архимандрит руководит братией по заповедям Божиим. Кроме того, архимандрит получает еще палицу и митру. Обычно из архимандритов поставляются на высшую степень священства - в епископы.

Многие из монашествующих были истинными ангелами во плоти, сияющими светильниками Церкви Христовой.

Не смотря на то, что иноки удаляются из мира для достижения высшего нравственного совершенства, иночество имеет великое благотворное влияние на живущих в мире.

Помогая духовным нуждам ближних, иноки не отказывались, когда имели возможность, служить и временным их нуждам. Добывая себе трудами пропитание, они делились средствами пропитания с неимущими. При монастырях были странноприимницы, где иноки принимали, питали и покоили странников. Из монастырей часто рассылались милостыни и по другим местам: томившимся в темнице узникам, бедствовавшим во время голода и от других несчастий.

Но главная неоценимая заслуга иноков для общества состоит в непрестанной , творимой ими, молитве о Церкви, отечестве, живых и умерших.

Святитель Феофан Затворник говорит; "Иноки - это жертва Богу от общества, которое, предавая их Богу, из них составляешь себе ограду. В монастырях в особенности процветает священнослужение чинное, полнейшее, продолжительнейшее. Церковь является здесь во всей красоте своего облачения". Поистине, в монастыре - неиссякаемый источник назидания для мирян.

В средние века монастыри имели большое значение, как центры наук и распространители просвещения.

Наличие в стране монастырей есть выражение крепости и силы религиозно-нравственного духа народного.

Русский народ любил монастыри. Когда возникал новый монастырь, то русские люди начинали селиться около него, образовывая поселок, который вырастал иногда в большой город.

Мы уже не раз затрагивали тему православного монашества, публикуя в нашем издании беседы с иночествующими о сути мироотреченного образа жизни, о необходимых добродетелях монаха, о проблемах, с которыми сталкиваются насельники современных обителей. Однако разговор о монашестве видится нам интересным всегда - в виду того, что каждый собеседник делится не только размышлениями и знаниями, почерпнутыми из книг, но и своим безценным, неповторимым, сокровенным опытом жизни во Христе. Поэтому мы планируем и дальше освещать эту тему в надежде, что публикации послужат к укреплению и назиданию не одних лишь монашествующих, но и тех, кто еще только задумывается о выборе тесной и в то же время небесно-радостной иноческой стези в наше время воспевания низменных ценностей и свободы порока.

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей беседу с монахом Виктором, насельником одного из русских монастырей.

- Отец Виктор, расскажите, пожалуйста, о монашестве. Как и когда оно возникло, как развивалось?

Согласно Церковному Преданию, первой монахиней была Пресвятая Богородица. Неслучайно многим преподобным Отцам Она являлась в образе игуменьи. Известна и Ее икона «Игуменья Святой Горы». Она в Самой Себе показала всем последующим монахам и монахиням образец, идеал иночества. Одним из первых монахов был и святой Иоанн Предтеча. Конечно, он не имел пострига в современном понимании, но именно он дал пример всем последующим отшельникам, и его мы считаем своим покровителем.

А то отшельническое монашество, которое мы сейчас знаем, возникло в первые века христианства. Спасаясь от гонений язычников, христиане, как и завещал Христос, скрывались в горах и пустынях. Именно из их среды вышел преподобный Павел Фивейский, старший современник преподобного Антония Великого.

Преподобный Пахомий Великий является родоначальником монашества общежительного. Однажды ему явился Ангел Господень и дал подробный устав монашеской жизни. Поэтому неслучайно монашество называют ангельским житием.

- Кто же такой монах, и кто может им стать?

Преподобный Иоанн Лествичник говорит: «Монах есть тот, кто, будучи облечен в вещественное и бренное тело, подражает жизни и состоянию безплотных. Монах есть тот, кто держится одних только Божиих словес и заповедей во всяком времени и месте, и деле. Монах есть всегдашнее понуждение естества и неослабное хранение чувств. Монах есть тот, у кого тело очищенное, чистые уста и ум просвещенный. Монах есть тот, кто, скорбя и болезнуя душой, всегда памятует и размышляет о смерти, и во сне, и во бдении ». Эти слова дополняет преподобный Макарий Оптинский, который учит, что «образ монашества есть образ смирения». А преподобный Амвросий Оптинский говорил так: «Монашество есть блаженство ». Итак, по учению Святых Отцов, монах есть исполнитель всех заповедей Божиих и, в первую очередь, заповеди смирения.

Стать монахом может любой православный христианин, свободный от брачных уз, имеющий на это призвание Божие.

- А для чего люди уходят в монастыри?

Существуют разные причины, по которым человек может уйти в монастырь, но не все они равноценны в очах Божиих. Некоторые идут в монахи по любви к Богу, ради достижения духовного совершенства. Другие - для принесения деятельного покаяния в соделанных ранее грехах. «Все, усердно оставившие житейское , - говорит преподобный Иоанн Лествичник, -без сомнения, сделали это или ради будущего царствия, или по множеству грехов своих, или из любви к Богу. Если же они не имели ни одного из сих намерений, то удаление их от мира было безрассудное. Впрочем, добрый наш Подвигоположник ожидает, каков будет конец их течения».

- Каково основное делание православного монаха?

Основным занятием монаха безусловно является молитва Иисусова. Преподобный Серафим Саровский говорил:«Монах, не имеющий Иисусовой молитвы, - обгорелая головешка». А преподобный Варсонофий Оптинский однажды сказал своему ученику преподобному Никону:«Враг все вам даст - и иеромонашество, и настоятельство, и даже патриаршество, только не даст Иисусовой молитвы. Так она ему ненавистна».

Но главный долг всех монашествующих - это твердое стояние на страже чистоты Православия. Ибо без истинной веры никакие добродетели не спасут человека и не смогут доставить ему духовного совершенства. В житиях мы видим, что Святые Отцы - исихасты, пустынники, затворники, - когда это было необходимо, оставляли молитвенное уединение и шли в города на защиту Православия. Об этом мы читаем в житиях преподобных Антония Великого, Феодосия Великого, Максима Исповедника, Иосифа Волоцкого, святителей Григория Паламы, Марка Ефесского, Геннадия Новгородского и многих других.

Отсюда становится понятным изречение великого нашего современника блаженного старца архимандрита Гавриила Тбилисского:«Монах должен как лев рыкать за Православие».

- В чем особенности русского монашества?

В целом русское монашество такое же, как и иерусалимское, сербское, грузинское или афонское. Принципиальных отличий нет. Мы составляем одно братство во Христе. Но, конечно же, за века существования Православия на Руси наш народ привнес в монашество некоторые особенности своего характера. Например, в нем четче выражено стремление к сохранению в непорочности веры. Эту отличительную черту усилили гонения на Церковь в ХХ веке. Кроме этого, поскольку Москва - Третий Рим, т.е. блюстительница Православия во вселенной и с XV века русские Цари стали главными хранителями чистоты Православной веры, то и русское монашество не замыкалось исключительно на молитве, а при определенных условиях старалось влиять на государственные дела. Например, когда ересь жидовствующих захватила первопрестольный град, преподобный Иосиф Волоцкий посчитал своим долгом восстать против нее, и в течение двадцати лет он вел эту борьбу. Он же готовил в своем монастыре ревностных хранителей и защитников Православия для святительских кафедр.

- Есть ли какие-то существенные различия женского и мужского монашества?

Существенной разницы между мужским и женским монашеством нет. Господь сказал:Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе (Гал. 3, 27-28). Но есть свои особенности в духовном воспитании и возрастании у монахов и монахинь. Соответственно, они накладывают отпечаток на монастырский уклад мужских и женских обителей.

- Что Вы можете сказать о современном монашестве? Чем монах в России XXI века отличается от древних монашествующих и живших в конце XIX - начале XX века (до революционных событий)? Насколько после 70-летия безбожия сохранились монашеские традиции, уставы, дух? Можно ли говорить о том, что сегодня монашество возрождается?

Конечно, разница есть. Об этом писал еще Отец современного монашества святитель Игнатий (Брянчанинов) в середине XIX века. Во-первых, в древности люди были намного крепче в духовном и физическом отношении. Современный же человек по сравнению с ними немощен и плотью, и духом. Это не может не отражаться и на монашестве, потому что монах не с неба «прилетает» в обитель, а приходит туда из современного мира и несет в себе свойственные нашему времени и обществу черты.

Другой момент - крайнее оскудение духоносных наставников. Это ощущалось уже и в XIX веке, но в наше время особенно. Например, до революции еще существовали такие очаги старчества, как Саров, Оптина Пустынь, Валаам, Глинская Пустынь, Дивеево. В этих монастырях были настоящие руководители в духовной жизни, и традиции старчества передавались от старца к его ученику. Но в ХХ веке духовные форпосты старчества были разорены, и до сих пор русское монашество еще не может преодолеть последствий этих разрушений и следующих за ними десятилетий безбожия. Сейчас старчество сохранилось, пожалуй, только в Троице-Сергиевой лавре, да еще в Почаеве. Из женских монастырей можно назвать Свято-Боголюбский. Но все-таки русское монашество возрождается. Некоторые старцы, выжившие в годы гонений, смогли передать драгоценный, уникальный опыт мученичества, исповедничества и подвижничества следующему поколению монашествующих.

- В чем, на Ваш взгляд, заключаются главные проблемы современного монашества?

Наверное, одной из главных проблем является недостаток живого примера. Еще одна сложность - неявные, скрытые гонения на Церковь и на православное монашество. Многим малоцерковным, да и даже воцерковленным людям кажется, что никаких гонений, притеснений сейчас нет, полным ходом идут восстановительные работы, реставрируются храмы, монастыри, наступил золотой век Православия в нашем Отечестве. Церковь открыто выступает в СМИ, в интернете. В тюрьмы и лагеря пока никого не заключают и нас пока не расстреливают. Это и создает иллюзию возрождения. Но если копнуть глубже, то станет очевидно, что подлинное монашество уже сейчас гонимо. В качестве примера можно указать на старца Петра (Кучера). Он прошел еще хрущевские гонения, а в наше время ему пришлось испытать на себе травлю со стороны глобалистов, которые устроили ему провокацию в СМИ.

Или - иеросхимонах Рафаил (Берестов). Как в 70-е годы его изгнали из Лавры за борьбу против ереси экуменизма, так до сих пор он и скитается «в горах и вертепах». Но именно они, эти старцы, и показывают нам пример стойкости и твердости в перенесении скорбей и испытаний. Ведь, несмотря на все гонения и преследования, они не уклонились ни в ересь, ни в раскол.

- Что такое монашеский постриг? Какие его степени существуют? Насколько сильно меняются люди после пострига, и от чего это зависит?

Монашеский постриг многие святые называют вторым Крещением. Человеку, постригающемуся в монашество, Господь прощает все грехи предыдущей жизни и сообщает духовные силы к подвигу о Христе. Духовное возрастание монаха происходит в соответствии со следующими степенями: послушник, рясофорный послушник или инок, монах, схимонах. При постриге монах к обетам Крещения присоединяет обеты целомудрия, послушания и нестяжательности.

Но постриг действует «не автоматически». Конечно, грехи прощены, силы даны, но если человек расслаблен, если сам не прилагает усилий к подвигу, к борьбе со страстями, к стяжанию добродетелей, то очень быстро на смену прежним грехам и страстям приходят новые, и бывает такому монаху «последняя горше первых».

- Расскажите, пожалуйста, о молитве. Является ли непрестанная молитва обетом монаха? Какова роль умной молитвы в современных монастырях? Много ли сегодня монахов, занимающихся умным деланием? С чем это связано?

В чине пострига есть момент, когда монаху со словами «Приими, брате, меч духовный, еже есть глагол Божий», вручаются четки. При этом ему завещается непрестанно обращать молитву в уме и сердце. Отсюда видно, что делание молитвы Иисусовой действительно есть обет монаха. И в древние времена монашеские степени сообщались подвижникам соответственно их возрастанию в Иисусовой молитве. Например, в малую схиму постригали подвижников, достигших умной молитвы. В великую схиму - монахов, стяжавших умно-сердечную молитву. Но если сейчас применить такой принцип, то очень мало окажется монахов и схимников, соответствующих этим высочайшим меркам.

Но хотя мы и недостойны и не преуспели в молитвенном делании, это не отменяет необходимости занятия молитвой. Причем Иисусова молитва благотворна для подвижника даже в начальной ее степени, когда он творит ее устами. В наследии преподобного Варсонофия, старца Оптинского, описан такой случай.«Однажды пришел ко мне схимник, - рассказывает Старец, - и сказал: „В уныние прихожу я, Авва. Ибо ношу великий ангельский образ, а дел его не имею. Ведь Господь строго взыщет с тех, кто монах или схимник только по имени. Но как исправиться? Как победить в себе грех?“» Старец ему ответил:«А Вы читайте всегда Иисусову молитву и больше ни о чем не безпокойтесь» .«Но какая от этого польза?» - спросил схимник. Преподобный пояснил:«Огромная. Творящий непрестанно Иисусову молитву постепенно преодолевает страсти и такой рано или поздно спасется» .«Воскрешен, - воскликнул схимник, -больше не буду унывать» . Поэтому даже устная молитва Иисусова спасительна. Если же монах кроток, смирен, терпелив, незлобив, что великая редкость в наше время, то Господь дарует ему молитву и умную, и умно-сердечную. Он и ныне Тот же, как и в древние времена, только мы часто не можем по своей крайней греховности и развращенности вместить Его даров.

БеседовалаАнна САМСОНОВА

Окончание следует

Отделка. Фурнитура. Ремонт. Монтаж. Выбор. Проем

Отделка. Фурнитура. Ремонт. Монтаж. Выбор. Проем